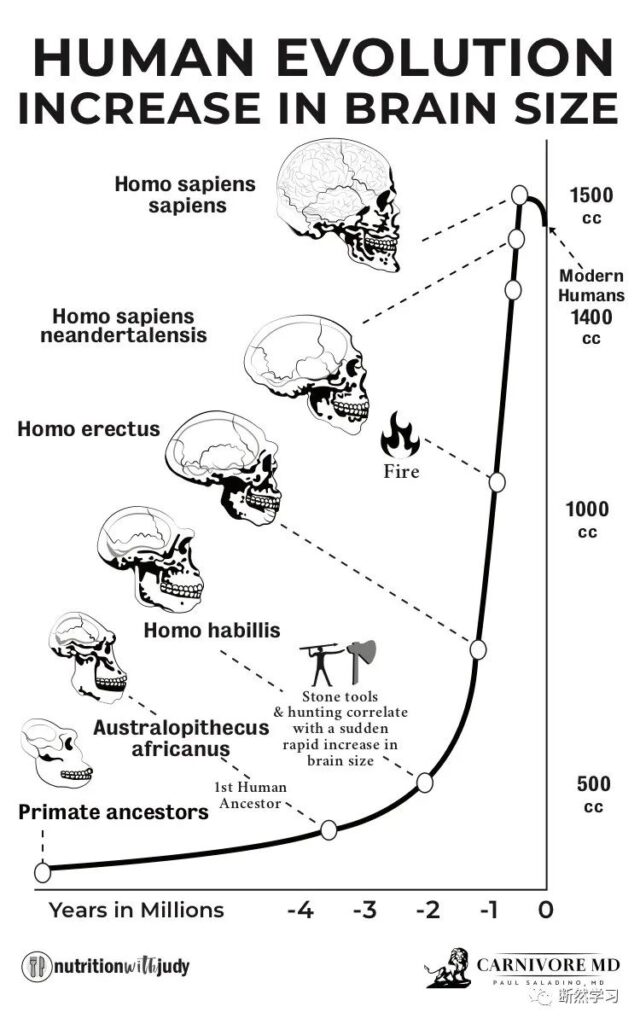

考古學家發現了400萬年前,最早人類的化石,並將這位被視為人類祖先的女性稱為「Lucy」。雖然骨骼和行走形式比猴子更像人類,但她的雙手雙腳都很長,宛如進擊的巨人中的「猴子巨人」。然而,Lucy的大腦依然非常小。這張圖顯示了人腦大小變化的歷史。

在Lucy誕生之後的百萬年間,人類祖先的大腦並未有顯著增長,但在約200萬年前開始出現了急速增長的趨勢。當然,沒有時光機,沒有人能100%確定當時發生了什麼,但有一個重要變化是顯而易見的。多虧了石斧等工具的出現,人類從「只能吃其他肉食動物剩飯」變成了「狩獵者」,因此人類獲得了重要的脂肪、蛋白質和其他必要的營養素。

這個增長趨勢一直持續到約4萬年前,達到1500立方公分,隨後緩慢下降至1400立方公分。其具體原因無從得知,但考古證據顯示,人類在約2萬至10萬年前開始採集野生穀物。

然而,腦袋最大並不等於最聰明。愛因斯坦的大腦比一般人大約小了10%,但毫無疑問,他是人類歷史上最聰明的人之一。也許這就如同我們的智慧手機,技術精進後,登月所需的科技如今都能集中在一台手機裡,我們的大腦也越來越精密。

不可否認的是,肉類(包括內臟)對於人腦的發展有很大影響。美國加州大學伯克利分校的研究員Katherine Milton在其論文「The Critical Role Played by Animal Source Foods in Human Evolution」中寫道:

「如果沒有穩定的動物性食物來源,進化中的人類極難在維持大型、活躍且高度社會化的靈長類動物特徵的同時,發展出異常龐大和複雜的大腦。隨著人類的進化,尤其是幼兒,其迅速膨脹的大腦相對於成年人來說代謝和營養需求更高,會從集中體量的高品質食物中受益,如肉類。」

(原文)Without routine access to animal source foods, it is highly unlikely that evolving humans could have achieved their unusually large and complex brain while simultaneously continuing their evolutionary trajectory as large, active and highly social primates. As human evolution progressed, young children in particular, with their rapidly expanding large brain and high metabolic and nutritional demands relative to adults would have benefited from volumetrically concentrated, high quality foods such as meat.

了解跟其他靈長類的大腦差別,先看看消化系統

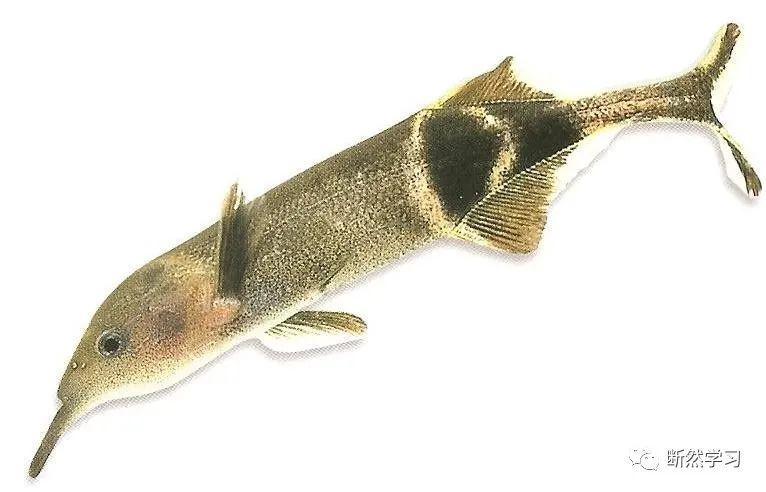

非洲象鼻魚,是擁有最大比例大腦的生物。大腦體積占全身大概是3.1%,而人類則是2%。這非洲象鼻魚的腸子很小,而且牠們是肉食性動物,主要吃蟲子、蝦子以及其他肉類。牠們的大體積腦和小面積腸子與人類進化息息相關。

這張圖展示了在人類進化過程中,約100萬至200萬年之間“人類”腸子大小的變化。

左邊是約290至390萬年前(尚未完成進化而絕滅)的“人類”,右邊則是人類祖先(約100萬年前)。

隨著腸子縮小的趨勢,另一個顯著變化是人腦的增大。因為人類的大腦所需能量是(同樣體積)肌肉的22倍,而腸子的耗電程度也差不多。為了讓這兩個器官得以進化,要麼提供更多能量,要麼提高效率。實際上是雙管齊下。

被稱為「Expensive Tissue Theory」(高耗能組織理論)這一理論表明,“腸子縮小的結果是優先給予大腦更多養分”,而這背後與飲食息息相關,主要有三點:

首先是胃酸。黑猩猩的胃酸pH值大約是4至5,而人類則是1.5。pH值是對數關係,差1等於差10倍,也就是說我們的胃酸強度是黑猩猩的1000倍!這麼強的胃酸能提高腸道的效率,融化食物並消滅有害細菌,包括動物肉。

第二,與靈長類黑猩猩相比,我們的腸道體積小很多。因為大量攝取植物的黑猩猩需要長時間發酵植物、轉化為短鏈脂肪酸作為主要卡路里來源。所以他們的飲食方式無法提高效率,腸道依然需要消耗大量能量,自然無法給大腦提供更多的養分。另外,牠們的“肚子”都很大,因此無法擁有如人類的六塊腹肌。

第三是Omega-3。對於人腦的成長來說,Omega-3中的DHA和EPA脂肪酸非常重要,所以在懷孕期間會建議媽媽們攝取更多這些物質。魚類和陸地動物中的這些脂肪酸含量遠高於植物,且更容易被人體吸收。

我們能成為現在的人類,並非因為蔬菜水果,而是因為肉類。從平均壽命的角度來看,可以看看一個別案例以及另一個統計案例。

比平均壽命多活23%的飲食,早在100年前已被驗證。

Vilhjalmur Stefansson(史蒂芬森)是加拿大出生、美國長大的探險家、民俗學者與人類學者。尤其是在北極圈的探險中,他冒著生命危險(許多夥伴都死於途中),研究當地的地理和生態,並發現了幾個未曾被發現的陸地,同時也深入了解了當地的因努伊特人(愛斯基摩人),與他們共同生活了一段時間。他發現,這些人只靠魚肉就能維持健康。

幾年後,受美國自然歷史博物館的邀請,他與同事(Karsten Anderson/安德森)再度前往北極,過著僅靠魚肉生活的4年時間。在此期間,他們沒有限制卡路里的攝取,也不特別在意熱量,但完全不攝取碳水化合物。結果他們擁有了強壯且健全的身體。

回國後,史蒂芬森更進一步深入這種飲食方式,並通過科學驗證。1928年,他和安德森住進紐約市的貝爾維尤醫院,以測試完全肉食對身體的影響。該實驗由康奈爾大學的尤金-弗洛伊德-杜波依斯(Eugene Floyd DuBois)指導,持續了一年。

在此期間,安德森出現了糖尿病的症狀,但與一般糖尿病不同,其症狀僅持續了4天,且與攝取100克葡萄糖的時間一致。為了檢測耐受性,研究人員給予了葡萄糖,但同時也發生了肺炎。當時安德森的飲食中含有大量水分和碳水化合物,但在停止這種飲食後,糖尿病症狀消失了。

研究人員要求史蒂芬森只吃瘦肉,少吃脂肪。史蒂芬森在吃了2-3周幾乎沒有脂肪的肉後,健康狀況變差,並指出「幾乎沒有脂肪的肉」可能導致「消化不良」。在吃這種肉的第三天,他出現了噁心和腹瀉,隨後又有10天的便秘。他認為這與他吃的瘦肉相比以往的馴鹿肉含量少有關。

當他開始吃含有更多脂肪的肉時,健康狀況在兩天內完全恢復。在頭兩天,史蒂芬森的飲食與因努伊特人相似,只是他的脂肪攝入量減少了三分之一。蛋白質熱量占其總熱量的45%。到了第三天,他開始感到腸道不適。在接下來的兩天中,史蒂芬森減少了蛋白質攝入量,增加了脂肪攝入,熱量攝入中約20%是蛋白質,其餘80%來自脂肪。高脂肪飲食使其腸道狀況恢復正常,無需藥物治療。

此後,史蒂芬森確保他每日攝入的蛋白質熱量不超過25%。兩人的健康狀況保持穩定,腸道功能正常。他們的大便很少且無異味。史蒂芬森原有牙齦炎和牙結石的問題,但在實驗結束時已經消失。在實驗期間,他的熱量攝入在2000至3100千卡之間,其中20%是蛋白質,其餘80%是動物脂肪。每日攝入的營養物質中,蛋白質為100-140克,脂肪為200-300克,碳水化合物為7-12克。

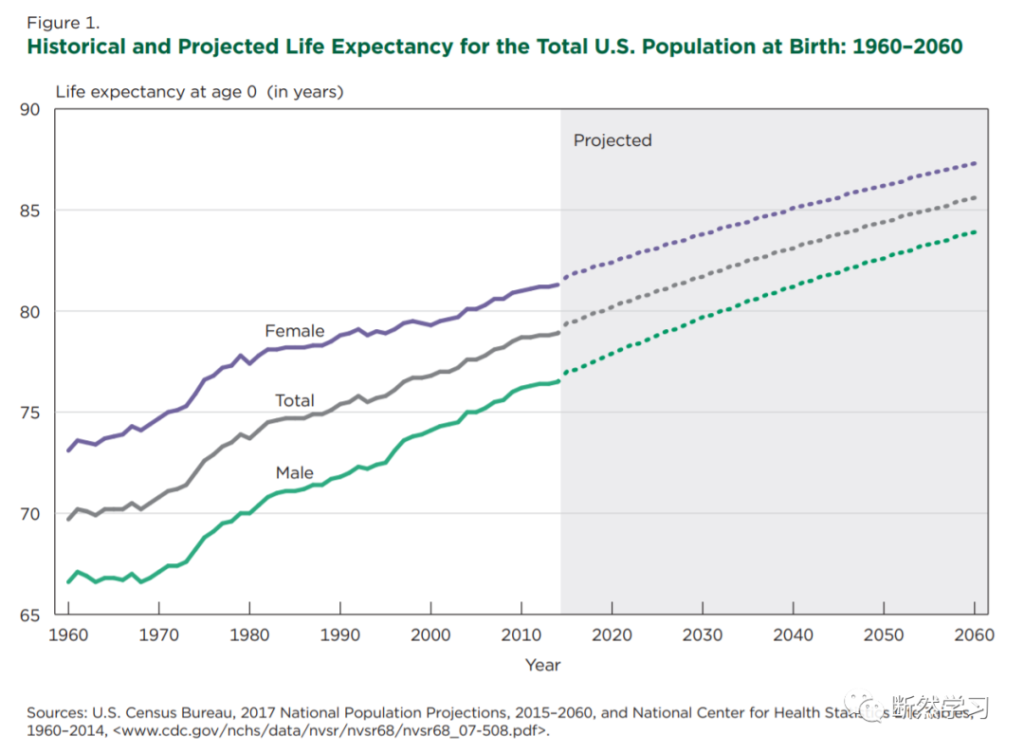

這是美國人平均壽命的統計。根據數據,1960年代男性的平均壽命為66.6歲,而史蒂芬森卻活到了82歲。在某些晚宴中,他的晚餐僅是湯匙上的奶油,可能還會再加上一杯馬丁尼。

這其實就是生酮飲食,但酒精的碳水化合物含量很高,所以一般來說是不能喝酒的。

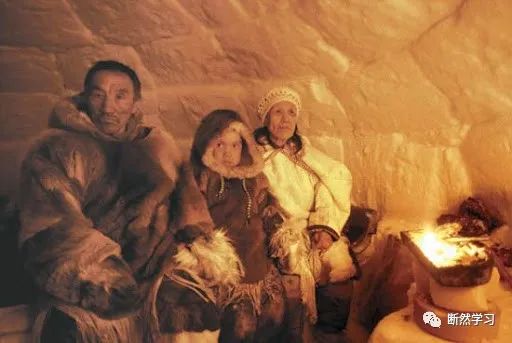

比起這個別案例,我們看看因紐特人(Inuits),又被稱為愛斯基摩人。長年生活在北極圈地區的情況。

由於他們生活的地方極為寒冷,常年冰雪覆蓋,幾乎沒有植物生長,因此愛斯基摩人基本不吃蔬菜和水果。他們每日的飲食包括大量的脂肪和蛋白質,主要食物來源於肉類。

他們吃的食物包括北美馴鹿、海豹、三文魚、鯨魚、其他魚類,還經常吃生肉。結果是,他們的心臟病患病率低,沒有肥胖問題、沒有糖尿病、沒有蛀牙,沒有蟲牙。這是為什麼他們的平均壽命卻比西方人低呢?來看看這張圖,1822至1836年間,傳統因紐特人的平均壽命。

大約有8%的孩子活不到4歲。同期美國的嬰兒死亡率約為4.4%。目前住在加拿大的因紐特人的嬰兒死亡率是1.49%,仍是一般平均的3倍高(0.52%)。成年後,因紐特人需要狩獵,但經常會發生意外死亡。成年男性經常在狩獵時受傷,甚至可能因爭鬥致死。在食物短缺時,他們會食用一些腐爛的肉類,引發疾病,成年人也因此中毒身亡。

為了取暖,他們在煙霧繚繞的小屋(Igloo)裡燒火。因紐特婦女因為較少外出狩獵,經常待在小屋中,長期吸入過量的煙霧,導致肺部疾病。冬季陽光稀少,可能一整天都見不到太陽,這也導致維生素D的缺乏(維生素D需要陽光合成)。

但活著的人都非常健康。1955至1959年,美國的研究發現,心臟、主動脈或腦動脈粥樣硬化的發病率是30.6%,而阿拉斯加因紐特人中僅為1%。傳統阿拉斯加因紐特人的缺血性心臟病死亡率約為美國人的1/15到1/18。

然而,因紐特人的健康狀況在20世紀初期開始下滑,在20世紀70年代末期,動脈粥樣硬化的發病水平達到與其他西方國家相似的程度。主要原因是因紐特人飲食中碳水化合物的攝入量從之前的2-8%增加到了40%。

在1855年,格陵蘭愛斯基摩人的精製糖攝入量僅為6克/人/天,到20世紀70年代增加到164-175克/天。這些是阿拉斯加因紐特人截至80年代末期的十大食品,按消費頻率排列:

咖啡和茶、糖、白麵包、餅乾、魚、人造黃油、白米、黃油、含糖飲料、牛奶。

每個人基因和生活習慣各異,因此難以下結論「全肉飲食可以延長壽命」,還需要更多的統計數據。我自己也嘗試了近1個月,感覺不太適合我。雖然白天很有精神,但晚上會太過亢奮,導致睡眠質量降低。此外,可能是腸胃裡的微生物群(每個人的微生物群profile都不一樣,根據現有飲食習慣有所變化)一開始不適應,所以會有幾天時間有點拉肚子的感覺,但過幾天就好了。

然而,現代營養學以及膳食指南告訴我們,近50%的熱量需要來自碳水。每五年更新一次的膳食指南,起源可說是來自美國。但不是FDA或衛生署相關單位在指定該指南,而是美國農業部(USDA)。從脂肪、蛋白質、碳水都平均攝取一點,到近期建議 50%碳水,歷史的演變以及背後的「理由」,會在接下來的文章探討。